10月27日至29日,由天津市文旅局指导,我校主办,天津市西青区文化和旅游局、呼和浩特民族学院、天津市礼仪行业协会协办,学校中华优秀传统文化与技艺国际传承创新基地承办的“第二届中华优秀传统文化与技艺国际交流论坛”在我校成功举办。来自布基纳法索、德国、俄罗斯、哈萨克斯坦、蒙古、美国、马来西亚、突尼斯、乌兹别克斯坦、意大利、印度尼西亚等11个国家的海外高校,以及香港理工大学、北京市社会科学院文化研究所、故宫博物院、天津师范大学、天津科技大学、天津美术学院、天津仁爱学院、呼和浩特民族学院等国内外专家学者,与非遗大师和各国师生代表齐聚津门,共襄盛会。

10月28日上午,论坛开幕式在我校会议中心第七会议室隆重举行。姜勇校长致开幕辞,向远道而来的海内外专家学者和非遗大师表示热烈欢迎。他指出,中华优秀传统文化是中华民族的精神命脉,在全球化与数字化交织的今天,如何让沉淀于历史的文化瑰宝“活”起来、“走”出去,是高校肩负的重要使命。他表示,天津工业大学始终致力于推动人文与科技交叉融合,希望通过本届论坛,搭建起一个跨文化、跨学科、跨地域的对话空间,汇聚各方智慧,共同探索传统技艺的现代转化路径与国际化传播新模式,为促进文明互鉴、构建人类命运共同体贡献更多天工力量。

天津市文旅局非遗处处长宗成灵在致辞中,对论坛的召开表示热烈祝贺。她指出,天津作为一座历史悠久、文化多样的开放口岸城市,孕育了数量众多、特色鲜明的非物质文化遗产瑰宝。推动中华优秀传统文化的创造性转化和创新性发展,是时代命题,也是城市文化软实力提升的关键路径。本次论坛汇聚全球智慧,深入探讨传统技艺的活态传承与国际化传播,正与天津城市文化发展战略高度契合。市文旅局期待以本次论坛为契机,将更多学术成果转化为文旅融合的创新实践,共同讲好中国故事、天津故事,为促进文明互鉴、激发城市文化活力注入新动能。

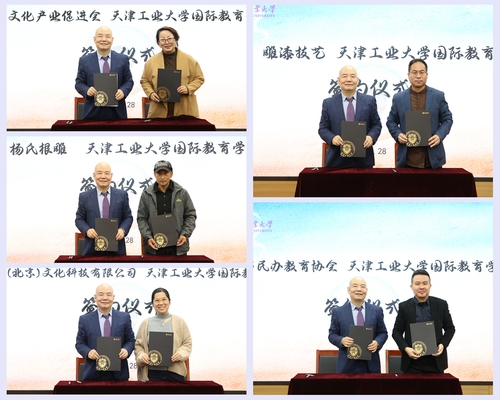

随后,学校中华优秀传统文化与技艺国际传承创新基地与天津市民办教育协会、天津市文化产业促进会、杨氏根雕技艺、玲珑枕制作技艺、河北省级非遗雕漆技艺等项目代表共同签署合作协议,标志着各方在非遗保护传承与文化产业发展等领域开启合作新局面。

论坛期间,海内外专家学者、非遗大师围绕“中华文化传承创新、中外文明交流互鉴”主题,分别就非遗数字化、传统手工艺振兴、智能技术与文化传播、中外服饰艺术比较等议题展开深入交流研讨,既有理论高度,又具有实践深度,不同文化背景的观点在此交锋融合,为与会者带来一场跨越地域与学科的思想激荡。此外,国际论坛还设立“中外传统服装服饰研究”“人文交流与非遗技艺创新发展”以及“AIGC驱动的文化创作与传播生态”三个平行分会场。各会场研讨气氛热烈,专家学者与师生代表围绕议题展开多维对话,在观点碰撞中凝聚共识,在交流互鉴中启迪新思。

围绕论坛主题,共收到学术报告近百篇,同步举办的非遗项目展览展示活动也吸引了专家学者及师生驻足观看。

活动当晚,中外师生围绕“共唱一首歌”“共跳一支舞”“共同完成一场服装走秀”联袂奉献了一台精彩纷呈的中华优秀传统文化展演。参与演出的外国留学生感言,此次论坛不仅在学理层面探讨文化,更在实践层面传递温度,未来将继续深入学习中文,探索中华优秀传统文化的丰富内涵,做好中外文化交流使者,以实际行动搭建中外友谊之桥。

本次论坛的成功举办,不仅为我校构建了高水平的国际文化交流平台,提升了学校在文化交流领域的学术影响力,更有力推动了中外文明对话与互鉴,为中华文化走向世界、促进中外文明交流互鉴注入了新动力。未来,学校将持续依托中华优秀传统文化与技艺国际传承创新基地,不断深化国际交流合作,加强非遗传承与创新研究,致力于推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展,为落实全球文明倡议、构建人类命运共同体作出新的更大贡献。

(审稿:国际教育学院 姜亚明 布和 编辑:党委宣传部 胡敏)

图片来源:党委宣传部 国际教育学院