近日,我校环境与化学工程学院尹振副教授课题组在国际公认的化学等领域顶尖期刊Journal of the American Chemical Society (美国化学会志,IF=13.85)发表了题为“Hybrid Au−Ag Nanostructures for Enhanced Plasmon-Driven Catalytic Selective Hydrogenation through Visible Light Irradiation and Surface-Enhanced Raman Scattering”(基于金-银异质结构的表面等离子体效应直接驱动光催化加氢和表面拉曼增强研究)(J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 864−867)的论文,文章链接:https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jacs.7b11293。论文自1月5日在线发表2个月内文章浏览下载量4000余次,引起国内外学者的极大关注。

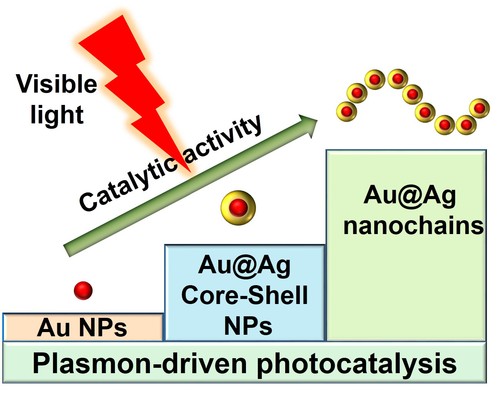

图1.金-银异质结构的直接驱动光催化反应示意图

论文论述了表面等离子体效应直接驱动光催化反应的热点问题。该反应的一个明显特点是,无需半导体材料来吸收光子,取而代之的是具有表面等离子体效应(LSPR, Localized surface plasmon resonance)的金属纳米催化剂。尹振等人的研究表明:将金的纳米颗粒作为核,用银薄层做壳层,在可见光作用下,可以将催化加氢的反应活性提高约10倍;而进一步将该核壳结构通过自组装形成一维链状结构后,可将催化活性继续提高2倍左右。该结果不但首次直接证实金-银核壳纳米结构可以利用表面等离子体共振效应直接驱动光催化加氢反应,而且首次提出通过自组装形成的一维结构可以增强催化剂的可见光催化活性。

《Journal of the American Chemical Society》是化学、化工与材料等大领域的国际顶级期刊,该期刊由美国化学会创办于1879年,在国际化学等领域享誉盛名。该期刊以通讯和全文形式接收发表化学等领域相关的顶尖科研成果。这是我校首次在该期刊上以第一作者和通讯单位发表高水平科研成果,标志着我校的化学和化工研究,尤其是催化研究水平达到了一个历史新高度。

之前,尹振等人发现在乙醇、NaCl和氨水的共同作用下可以将Au纳米颗粒进行一维线性的自组装,并实现该一维结构的SiO2包覆,在癌症细胞的生物热疗中显示出优异的性能,为一维Au纳米链的合成和应用奠定了很好的基础,因此该结果2014年被选为Small杂志的封面论文(Small, 2014, 10, 3619)。

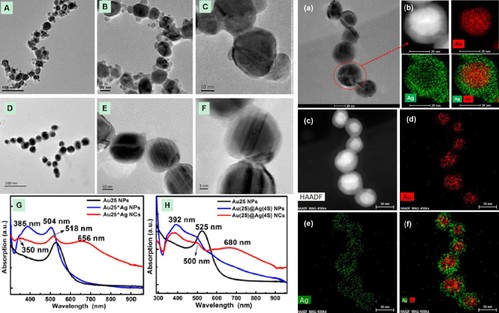

利用该体系,尹振课题组进一步实现了金@银核壳结构的一维自组装,得到了具有异质结构的纳米链,这是之前很少有人可以做到的,如图2。此外,这种结构的优势在于,通过控制Ag壳层的厚度,可以调节颗粒的吸收性能和SPR效应。

图2. 25nm Au为core的core-satellite和core-shell纳米颗粒的自组装链状结构

以金@银的核壳结构以及组装后的纳米链状结构作为催化剂,采用氢气作为氢源,在一定的温度和压力下,以可见光作为光源,催化邻氯硝基苯的加氢反应,结果证明:Au和Au@Ag颗粒都可以实现Plasmon驱动直接催化加氢反应,而Ag层的包覆可以明显提高纳米颗粒的催化活性,转化率和TOF可以达到单纯Au颗粒的8-10倍,显然可以极大地改善Au的催化活性;而当将该core-shell结构的颗粒组装后发现可以进一步提高催化活性,得到的一维链状结构可以进一步将活性提高2倍左右。该结果也验证Au纳米颗粒的表面在光照下可以激发SPR效应,通过等离子基元振荡弛豫过程中产生的热电子实现室温H2的解离。而核壳结构则有利于氢气的解离以及表面Ag原子与吸附分子的界面电子传递,同时一维纳米链的颗粒间的纳米区域成为“Plasmonic Hot Spot”,该区域存在明显的电磁场增强效应和线性动量不守恒等从而有利于提高热电子的产生速率,进而改善其催化活性。

此外,他们还研究了组装前后的表面拉曼增强光谱(SERS),在液相Raman光谱结果中可以得到组装后的结构具有非常高的增强因子(EF,enhancement factor),与单纯的颗粒相比,EF提高了1-2数量级,而且远高于文献报道的类似Au-Ag结构。这显然是由于表面的薄层Ag shell以及颗粒间的“Hot Spot”所导致。(审稿:环化学院 许世超 编辑:宣传部 石晓霞)